アタッチメント・食育

親が本当に知りたい「食育」を教える

指導者のための資格講座です

本講座は「心理学×栄養学×歯学」をコンセプトに、「心理学と育児」を専門とする当協会が「食育」の専門家である、一般社団法人 日本健康食育協会監修のもと、独自に開発したプログラムです。

子どもを持つ親が本当に知りたい「食育」に関する知識を教え、日常の取り組みの中で出来ることを指導します。

保育・教育・看護・出産・育児支援などの分野で、親子に接する立場の方々が、親子に提供したい学びのひとつとしての「食育」を教えるため資格です。

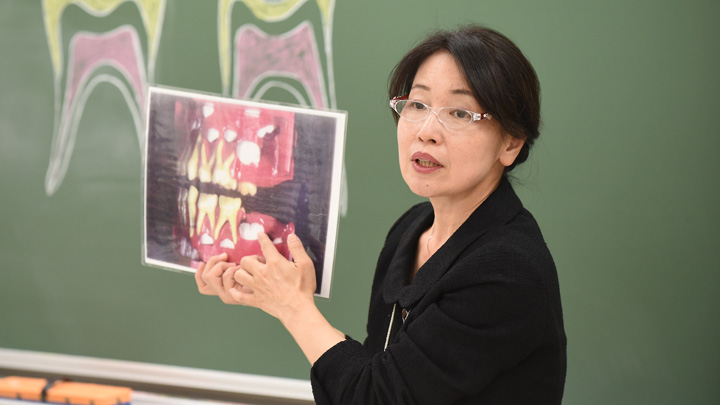

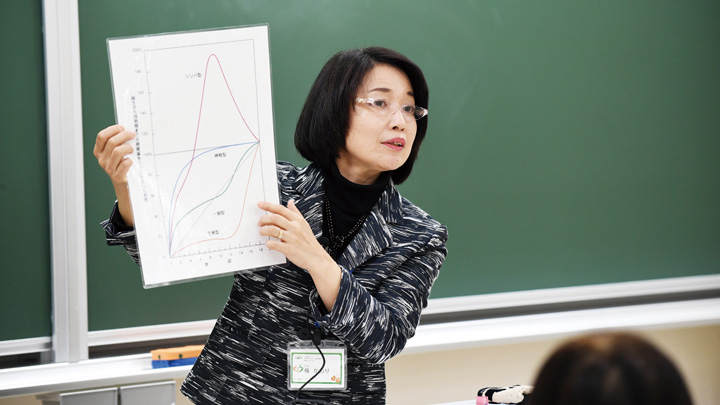

子どもの成長を学ぶ学問としての『発達心理学』を柱に、食事や食べ物、栄養について学ぶ学問としての『栄養学』の柱、さらに、「食べる」という毎日の営みに直結した成長として「歯の成長」を学ぶ『歯学』という3つの柱を立てました。

お母さん、お子さんの食生活を気にかけてますか?

お母さんが思っている以上に、影響は大きいんですよ!

これは、多くの保育士さんや看護師さんが切実に感じている本音です。

というのも、保育士さんや看護師さんは、職業柄、様々な研修などで「食育」や「栄養学」について学んだり、子どもの「発達」について学んだりしています。

それによって「子どもの成長と食」についての知識を持っていますので、子どもの成長にとって、「食の環境」がいかに重要であり、さらに少しでもそれを知っていることで格段に良い結果を生むことを、直感的にわかっているのです。

また、保育士さん、看護師さんだけでなく、歯医者さんや歯科衛生士さん、歯科助手さんといった方たちも、「歯の成長と食」の観点から、同じような直感に基づく想いを持っています。

実際、乳幼児期の発達において、「食」というのは重要な役割を果たしています。

適切な「食の環境」を与えてあげられるかどうかによって、この時期の子どもの発達には大きな差が生じてしまいます。

それは、身体の成長だけでなく、学習面や情緒面など、様々に影響します。

そして、この大きな差は

・ほんの少し、知識があるかないか

・ほんの少し、工夫をしているかしていないか

・ほんの少し、食の環境に気を使っているか使っていないか

という違いだけなのです。

このことを直感的にわかっている教育現場や、医療現場で働く方たちは、お母さんたちに、この「ほんの少し」を知ってもらいたい、実践してもらいたいという切実な想いを持っているのです。

このような背景から、「食育をお母さんに伝えたい!」という声が高まっています。

しかし、保育士さんや看護師さん自身も、本で読んだり、研修で聞いたりした知識だけで、体系だった知識を持っているわけではありません。

いざ「伝える側」として、お母さんに教えるとなると、やはり体系だった「食育の知識」が必要となります。

食育といっても色々ありますが、現場の保育士さんや看護師さんたちが求める「お母さんに伝えたい食育」とは、いったいどんな食育なのでしょうか?

当協会会員の保育士さんや看護師さんからの声を集約するとこのようなものになります。

親に対して教える、

「子どもの成長のための食育」

一般的に食育というと、栄養学や食のマナー、地産地消、あるいはダイエットや健康といった内容のものがほとんどです。

そのため、いざ食育を学ぼうと探してみても、「子どもの成長のための食育」というのは見つかりません。

そこで、わたくしども、(社)日本アタッチメント育児協会は、(社)日本健康食育協会の監修のもと、保育園や幼稚園などの教育現場の保育士さんや、病院や歯科医院などの医療現場の看護師さん、歯科医師さんなどに向けた「食育プログラム」を開発いたしました。

そして、「食と子どもの成長」をテーマに、食を通して心が成長し、身体が成長し、知能が発達し、さらには人間成長を促す食育を目指した『アタッチメント・食育』をカリキュラム化いたしました。

インストラクター養成講座について

このインストラクター養成講座は「レクチャー(講義)」と「ワークショップ(実践ワーク)」で構成されています。

レクチャー(講義)

レクチャーでは、食育に関する全般的な知識から、発達心理学に関する専門知識までを扱い、食育と心理学のつながりや、子どもの成長について学びます。

さらに、教え方、教室開校の流れ、運営の方法までを学びます。

ワークショップ(実践ワーク)

ワークショップでは、さまざまなグループワークを通して、講義の内容を体験することで自分のものにしていただきます。

また、教室運営の際に、お母さんたちと共に取り組めるワークを体験し解説します。

こうして、知識の習得(レクチャー)と、実体験(ワークショップ)を通して、アタッチメント食育を教える先生としての知識とスキルを習得します。

実際に受講された方々のお声

看護師

30代女性

食べる量や、本に書いてあることにこだわりすぎていた自分に気がつくことができました。

食の大切さを、心理学、アタッチメント理論、歯学と並行して学ぶことで、その密接な関係性を実感することができた。

自分自身も看護師であり、アタッチメント理論や栄養学を学んだ経験はあったが、実際に母となり、わが子と接していると、食べる量ばかりが気になったり、本に書いてあることにこだわりすぎたり、イライラしてしまうことも多い。

今回受講したことによって知識を復習できたと共に、そのような自分の心の傾向に気づくことができて良かったと思う。

今後は、同じような悩みを抱える母親に対して、同じ母という立場で、またある時は看護師、保健師という専門職として支援ができたら良いと思う。

主婦

20代女性

栄養面だけでなく環境設定が大切だとわかり、子どもの食生活の見直しをするきっかけになりました

私自身、子供がいて食生活について不安を抱えていたのでこの講座に参加できて食生活の見通しができる場となりました。

ただ栄養面に配慮するだけでなく、食べる場であったり周囲の環境が大切になってくる事に気づいた。

基本的な歯のこと、栄養面のこともそうだが、心理面が子供の今後の成長に大きく関わってくることが分かったので、得られたこの学びを子供に実践していくと共に、周囲の友人にも伝えていけたら良いのではないかと感じた。

もう一度振り返って、我が子とのアタッチメントを大切にしていきたいです。

2日間ありがとうございました。

栄養士

40代女性

受講したことで普段の仕事が変わりそうな気がします

密に関わっていただいたので、よく分かりました。使用前、使用後くらい普段の仕事が変わりそうな気がします。

他の受講生の方との関わりもとても勉強になりました。有意義な、そして楽しい2日間でした。ありがとうございました。

歯科衛生士

30代女性

ママが楽しんで育児が出来る環境提供の場を設けることが現実味をおびました

将来”歯”について教室を開きたい私にとっては”ママと子”の心理は未知の世界でした。いかにアタッチメントが大切かということがわかりました。

産前からママやそのご家族に食育を通じてアタッチメントの意識や歯の予防を拡げていきたいと思います。

今後、ママが楽しんで育児が出来る環境提供の場を設けることが現実味をおびました。2日間ありがとうございました。

歯科医師

40代女性

「食育を学ぶ」とは、とても幅広い分野の知識と経験が必要

「食育を学ぶ」とは、とても幅広い分野の知識と経験が必要だと、講座を受けて感じました。

また、食のことで悩んでいるお母様が多いことも知り、この知識をさらに深く学び、地域のお母様に発信できるようになりたいと思いました。

アタッチメント・食育インストラクター活動事例

現在、産婦人科で産後教室の一環として、「歯と食育」教室を開催しています。

歯科衛生士として、お母さん方に歯の知識や口の機能の発達を促す哺乳期の事や離乳食をあげる時の注意点、また味覚の発達や噛むことの重要性、そして子どもの食に対する考え方や大切さをお話してい ます。

発達段階に応じたアタッチメント・食育を土台とした話をすることで、より解りやすいお話になっていると思います。

およそ3ヶ月から6ヶ月のお子さんをもつお母様方が対象なので、早くに聞けてよかった。勉強になった。楽しかった。とうれしい感想をいただいております。

少しでも段階にあった正しい知識を持っていただくことで、食に対して難しく考えなくてよいこと、気をはらずに楽しく子育てをして頂けることをアタッチメント・食育を通してこれからもお伝えしていけたらとおもっています。

大人の生活習慣病に関する仕事をしていましたが、根本をたどると子どもの時期からの問題が多いことに気づき、子どもの食育に興味を持ち、受講しました。

また、私自身も自分の子どもに離乳食を始めるときに、知識がなく、どうしたらいいのか悩んだ経験もあったので、学んだことを多くのお母さんに伝えたいと思い、現在では食育教室を開催しています。

最初はなかなか集客が上手くいきませんでしたが、私自身の子どもが小さかった頃のことを思い出し、飲食しながらお話ができる場所での教室がいいのではと思い、カフェとコラボレーションした教室を開催してみました。

するとすぐに口コミで広まり、今ではお母さんたちに大人気の教室となっています。

最近は食育の情報がインターネットであふれているので、これからもお母さんたちに正しい情報を発信していきたいです。

事後推奨科目

この講座の受講後に、さらに活動を広げたり、理解を深めたりするために、下記の講座を推奨します。

保育士

40代女性

支援センターに来るお母さんに、自分の経験だけでなく、学術的な知識と合わせて自信をもってアドバイスできそうです

県外から一人での参加で不安がありましたが、受講されている皆さんの職業は違えど学びたいという気持ちは同じでとてもいい刺激となりました。

支援センターに来るお母さん達から食の悩みを聞くことが多く、自分の経験から答えてきましたが、今回の受講で得た知識があることで自分自身、自信を持って話を聞いたり、答えたりすることができると思います。

子育て中のお母さんや、これからお母さんになる人に今回得た知識を伝えていけたらと思います。充実した2日間、ありがとうございました。